任何人都思考過這樣的問題,物質到底能不能一直細分下去。如果物質不能細分,那最小的物質到底是什麼?

按照目前的物理理論,物質細分的最小程度就是夸克,到夸克就終結了,就不能再細分了。耐心看完文章你一定就明白了其中的道理。

在20世紀之前,人類還沒有發明電子顯微鏡,雖然那時候已經知道原子的存在,但是在認知上基本上還處于空白,對物質的認知基本停留在分子級別上。

19世紀末20世紀初,科學家發現了比分子尺度更小的物質結構,那就是原子。

但是原子到底長什麼樣,沒有顯微鏡可以直接看清楚,物理學家只能通過相關現象推測可能的原子結構。

道爾頓

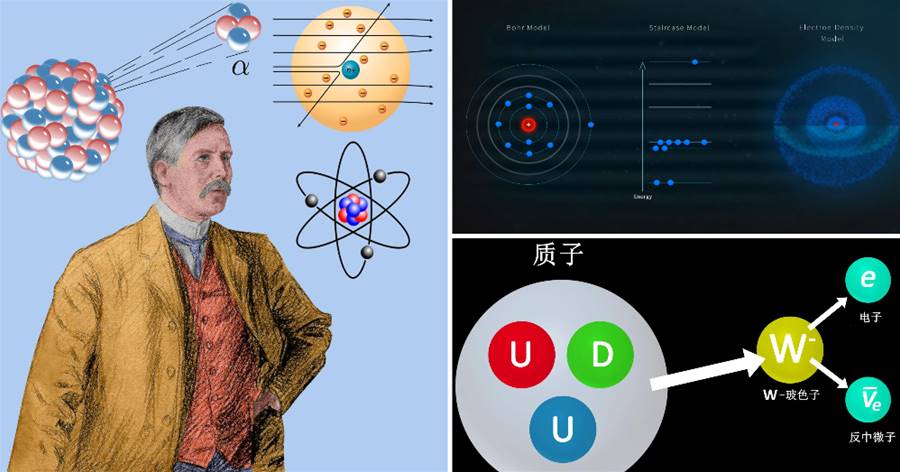

1803年,道爾頓最早提出現代原子模型,認為原子就是物質世界最小的粒子,是個不可再細分的實心球體,世界萬物都是基于這個最小的實體球的不同形式的排列組合才形成的。

當然,這種思想繼承了古哲學家德謨克利特的原子論,是依靠主觀臆斷得出的結論。

到了1890年,人類已經發明出了陰極射線管,通過照射硫化鋅可以觀察到一股綠色熒光。其實這些綠光就是磁場控制帶負電荷粒子流的運動產生的效果。

正是由于陰極射線管的作用,物理學家才發現原子可以是帶電荷的。

但是有時候原子呈電中性,有時候呈電性。所以科學家推斷:電子絕對不是實心球,其內部鑲嵌著電子。

原子呈電中性就證明原子內部還有帶正電的物質抵消了電子的電荷。

而原子呈電性就表明原子內部的正負電荷比例失衡,要麼內部正電荷多一點才導致原子整體呈正電,反之亦然。

既然那時候科學家已經知道原子是由電子和內部帶正電的物質構成。那麼就要思考這些電荷到底是怎麼分布的,于是掀起了各種預測原子模型的浪潮!

比如,湯姆孫的「葡萄干面包」模型,認為原子內部的正負電荷就像葡萄干面包一樣均勻地分布在原子內。

後來盧瑟福通過大量的α粒子散射實驗得出結論,認為原子內部有個原子核,這個原子核呈正電,原子核外有一群帶負電的電子繞起運動,就和行星繞恒星運動一樣,遵守圓周運動的規則。

事實上,物理學對原子內部的認知發展到盧瑟福時期,依舊還停留在經典力學上。

但是很快科學家就發現,按照麥克斯韋的電磁理論,繞原子核運動的電子會發出電磁波,這是一種能量的損失,減少能量的電子按照行星繞恒星運動的邏輯推理,必然會落到原子核上,這種過程在宇宙誕生的初期就會發生,後來宇宙中的所有原子核外就不可能還有一群電子在做圓周運動。

所以現在需要新的原子模型解釋這種現象。這時候猛男波爾橫空降臨。波爾才是真正將原子模型量子化的物理學家,從此原子模型就變得異常難以理解。

那時候,普朗克的能量量子化以及愛因斯坦的光電效應已經被認可。

1913年,波爾根據氫原子光譜提出來電子的能級模型,認為電子在原子核外處于不同的能級,能級不是類似行星軌道的概念。因為行星軌道的改變有個轉移的過程,是連續的。

而能級之間的切換是躍遷的,一步到位,中間沒有過渡,電子吸收一份能量后,可以直接從低能級躍遷高能級,這個「一份能量」就是不可再細化的能量值,另一個學術名稱就叫能量量子化。

原子模型發展到波爾時期又出現了新的疑問。

既然萬物由原子構成,原子又由原子核和電子構成。那麼電子和原子核又由什麼構成呢?

電子很早就被發現了,研究電子的內部結構一直在進行,直到波爾模型提出之后,科學家才發現既然電子吸收能量是量子化的,那麼電子不應該有內部結構。

因為電子一旦存在內部結構,那麼吸收和釋放的能量就不可能完全和光譜對應上,因為電子的內部結構可能會「侵吞」部分能量,導致光譜和電子的躍遷時的能量變化值無法滿足線性關系。

所以物理學家從那時開始基本上就認定電子是最小的一種粒子了,已經不指望研究電子的內部結構了。

雖然盧瑟福最早發現了原子核,但是那時候他還不知道原子核的內部結構。

同時,盧瑟福的散射實驗已經說明,原子核比電子重得多,原子核大機率是有更小的內部結構的。

當時已經知道原子核帶正電,如果原子核有內部結構,這個正電荷應該是由原子核內部的物質所賦予的。

如今我們已經知道原子核由質子和中子構成。質子帶正電,中子不帶電。

由于中子不帶電,當時很難被觀察到。所以一度讓人誤以為原子核就是質子。

事實上,質子很早就發現了,在盧瑟福的散射實驗中,盧瑟福就把原子核叫質子,當時認為原子核就是質子,所以研究原子核的內部結構,在當時看來就是研究質子的內部結構。

盧瑟福明白:倘若原子核只有質子的話,就會出現原子品質不守恒的情況。

當時盧瑟福已經預測到原子核內應該還有一些不帶電荷的電中性物質承擔了部分的原子品質。但是沒有更多的實驗驗證這種物質的存在。

直到1932年,科學家利用硼-10轟擊氮-13時才發現了原子核中還有一種不帶電荷的粒子,這種粒子正是中子。

這時候物理學才知道原子核由質子和中子構成。

當然,新的疑問立馬就出現了,質子和中子有內部結構嗎,它們又是由什麼構成的?

接下來就該夸克登場了,現在我們知道夸克有「色荷」的性質,所以研究夸克之間的作用也叫量子色動力學。

由于夸克的發現十分晚,所以量子色動力學直到上個世紀60年代中期才有所建樹。

夸克的發現過程十分復雜,如果沒有深厚的專業物理知識,你可能看都看不懂。

我接下來會專門寫一篇介紹夸克發現過程的文章。

當時的物理學家雖然發現了質子和中子,但是發現它們并不是特別穩定,偶爾也會相互切換,也就是質子在某種情況下會變成中子,中子會變成質子。

本著樸素的哲學觀念,物理學家認為:如果一個事物并不穩定,并且會改變自己的狀態,那麼這種改變一定是由內部的因素決定的。

一個不可再細分的物質是穩定的,是不變的,如果它可以改變,那麼就證明它必然存在內部更小的結構在發揮著作用。

最早從理論上預測夸克存在的是蓋爾曼和茨威格,并于1964年提出的相應的夸克模型。

直到1968 年,在斯坦福線性加速中心進行的深度非彈性散射實驗中才發現質子內部還有更小的點狀物,所以質子有內部結構是確定的事實,這些點狀物就是夸克。

現代物理學的觀點是:沒有!

因為夸克已經是最小的物質了,屬于基本粒子。

在標準模型中,基本粒子就是最小的粒子,不可以再細分了,所以物質細分到夸克就到頭了。或者嚴格一點說,就人類目前的物理框架,夸克內部結構是未知的,或者是未證實的弦!

可能很多人都難以相信,物質難道細分到夸克就到頭了嗎?

不管是在感性還是理性上,都難以讓人接受。

因為這和四大基本作用力有關系,之所以叫基本力,是因為這些力是宇宙中最基礎的相互作用。

所有巨觀世界的力學現象一旦追溯第一因果,最后會發現都是由這些基本力造成的,如果基本作用力還有更深層的機制,那也就不叫基本力了。

比如摩擦力,彈力的本質是電磁力,摩擦力和彈力只是電磁力的巨觀體現。摩擦力之所以不是基本力,是因為它的作用還有更深層的原因,那就是電磁力。

地球繞太陽的向心力也不是基本力,因為它只是引力的表現。

所以基本力的傳遞必然是由基本粒子承擔的。如果基本力的傳播子不是基本粒子,而是復合粒子,那復合粒子內部又是什麼力在起作用,所以這些所謂的基本力就不會是基本力了。

如今我們已經知道,電磁力的傳播子是光子,它是基本粒子。

弱力的傳播子是W和Z玻色子,它們也是基本粒子。

強力的傳播子是膠子,它依舊是基本粒子。引力的傳播子是引力子,雖然引力子還沒有發現,但是科學家篤信引力子也是基本粒子,并且在標準模型中已經給引力子預留了位置。

當然有關系,不可細分就證明夸克是基本粒子。

因為電子可以輻射光子,并且是最原始的誕生渠道之一。

光子是基本粒子,就證明電子一定也是基本粒子,因為電子如果不是基本粒子,那麼輻射光子必然是由電子內部引起的,那麼電子就不是光子最原始的輻射渠道,目前沒有任何證據證明電子具有內部結構。

理論上,基本力的傳播子的生成也應該是同級別的粒子造成的。

基本粒子之間的作用是同級別的,如果不是同級別,基本粒子應該是和復合粒子的內部結構作用才對,而不應該和復合粒子作用。

我們這時候再看看弱力和強力。

科學家發現弱力和強力的發生在夸克級別上,夸克的味變引發了弱力,夸克之間的禁閉是強力導致的。

所以弱力和強力這兩種基本力都是在夸克級別起作用的,所以我們有理由相信夸克就是基本粒子,其不可再細分了。

在文章的結尾,我不得不強調:目前所有推測都是建立在現有的物理框架中。

如果未來發現夸克具有更小的物質成分,那將徹底摧毀整個標準模型。并且可能會導致弱力和強力從基本力中剔除。

這樣一來,標準模型中的基本粒子將會徹底改寫。

其實我倒希望如此,如果科學都是按照人類簡而美的觀念來發展,那麼物理學在牛頓時代就已經終結了。

就不會有如今的量子力學和相對論了,我們自然也不能享受到這些理論帶來的科技成果。