關于光速這個話題,已經有過多次討論,但看到還是有許多網友對光速這個現代物理常數充滿了疑惑,如認為光速這麼快,1秒鐘就幾十萬公里,怎麼可能測量出來?為什麼是299792458m/s,而不是300000000m/s;為什麼正好沒有小數點等等,就再次詳細說說這個問題。

簡單說來,真空光速確定為c=299792458m/s這個復雜整數,還真的沒有這麼巧,是人類對客觀規律認識后,再人為標定的結果。這個過程卻很復雜,科學家們經歷了三百多年前赴后繼的測量實驗,才獲得光速準確值,然后通過修改國際度量衡~「米」的定義,才將光速調整為現在的整數值。

對于光速最早關注并想弄清楚的人,是偉大現代科學先驅伽利略。

在這之前,人們對光速完全沒有概念,覺得光一出現就灑滿大地,速度是無限的。但伽利略這個腦袋就是與眾不同,常有一些稀奇古怪的想法。他曾經費了好大勁搬運一大一小兩個鐵球到比薩斜塔最頂層,將它們同時拋落,目的就是為了看看是不是同時落地,由此得到了自由落體定律。

現在他又覺得光雖然很快,但應該是有限的。1638年的一天,他和助手們分別來到兩個相隔1英里的山頭,各自提著一個燈籠,手上拿著秒表。實驗的方法是第一個人舉起燈籠后,另一個山頭的人看到后立即舉起燈籠,這樣第一個舉燈的人看到對面山頭上的舉燈,理論上就得到燈光走了2英里的時間,同時用秒表記錄下來。

2英里約3.2km,光速只需要0.00000001秒多點,可想而知,這種原始的方法是無法記錄光速的,因此伽利略的實驗以失敗告終。但伽利略為光速測量開了一個頭,激起了許多科學家們的興趣。在他之后,就有許多科學家為了獲得光速而想了很多辦法。

由于伽利略在山頭舉燈測光速實驗沒有取得成功,人們并沒有接受光速有限的理念,光速無限論依然占據著科學界主流統治地位。幾十年過去了,一直到1676年,丹麥天文學家奧勞斯·羅默率先開始采用科學方法對光速進行了測量。

羅默用望遠鏡觀測木星衛星,對衛星在木星表面的投影周期性變化,通過定量計算得出光速c=214300km/s。這個值雖然距離現在精確光速值低了近30%,但這是由于當時對地球半徑沒有一個精確值,計算參考值誤差導致的。現在依然用羅默的方法,用現在掌握的地球半徑精確值計算,求得的光速值為c=299840±60km/s,達到了現代光速準確值的99.98%。

羅默的測量結果,宣告了光速無限論的終結,從此科學界廣泛接受了光速有限的認知。隨后一路走來,科學家們前赴后繼,不斷改進測量辦法和設備,讓光速一步步更精確。比較有名的代表人物有法國物理學家A·H·L·菲佐、法國實驗物理學家J·B·L·傅科、美國物理學家A·A·邁克爾遜等。

他們采用的方法主要是利用反射原理,檢測光線在一定時間行走的距離。

這些測試都是在室外地面上進行的。

1849年,菲佐制作了一個檢測光速的設備,這個設備是采用齒輪旋轉的方法,讓光線通過齒輪縫隙發射到8km遠的反射鏡上,由此計算每秒接收到的次數,這樣測得光速c=315000km/s,比現代精確光速值多了5%;1851年,傅科改進了這種設備,采用旋轉鏡方式測得光速c=298000km/s,得到比現代精確值只差0.6%的結果;1926年,馬克爾孫改進了傅科的實驗,將聚集的平行光發射距離拉長到35千米,測得了光速c=299796km/s,這與現代精確光速只相差0.001%。

至此,這已經是人工地面機械試驗能夠測得光速精確值的極限了,光速已經成為物理學的一個常數,廣泛運用在科學研究的各個方面。

在300多年的光速測定過程中,有幾位大科學家雖然沒有直接測定光速,但做了一些與光至關重要的實驗,揭示出光的本質,從而讓「光」這個概念有了更深刻的含義。其代表人物有英國科學家邁克爾·法拉第和詹姆斯·克拉克·麥克斯韋等,這兩位都是近代最偉大的電磁學大師。

法拉第用電場和磁場概念解釋靜電力和磁場力,表明光會受到磁場影響,從而證實了可見光就是電磁波譜中的一部分,而不可見光部分的微波、紅外線、紫外線、X射線、γ射線的傳播速度與可見光是一樣的;後來麥克斯韋、R·科爾勞施和W·韋伯等完成了電磁波速度測量,與菲佐對可見光測量的速度相近。

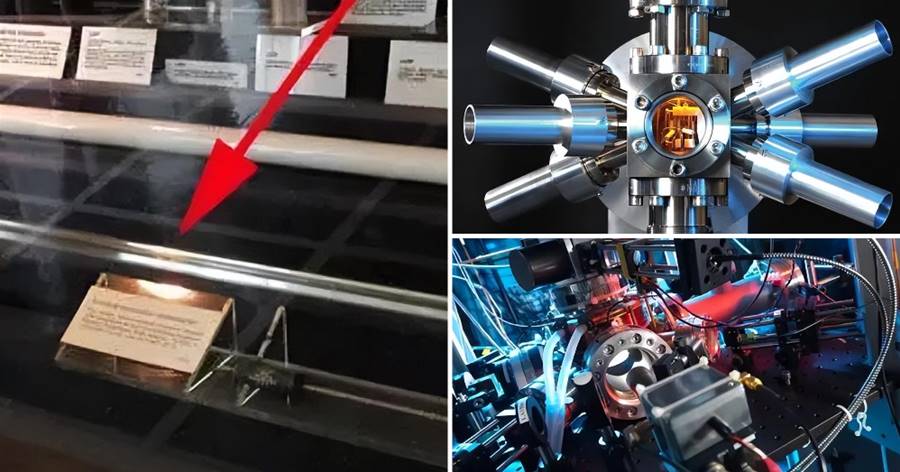

隨著現代科學儀器的日益精進,1952年,英國科學家費羅姆用微波干涉儀法測量光速得c=299792.50±0.10km/s;1973年,美國的K·M·埃文森等人直接測量激光頻率ν和真空中的波長λ,通過公式(c=vλ)計算,得到光速c=299792458±1.2m/s的精確值,這種方法得到的光速值已經是理論上最精確的了,以后也不可能再精確了。

但這個精確值依然有一個±1.2m/s的誤差,這個誤差約0.004ppm,也就是十億分之四,這是為什麼呢?

「米」的定義起源于法國,是1789年法國大革命后的產物,此后「米」作為一種國際度量衡尺度單位,被世界廣泛使用。

1792~1799年,法國天文學家捷梁布爾和密伸帶領一個團隊,對法國敦刻爾克至西班牙的巴塞羅那進行了測量,根據測量結果制定了一根3.5毫米*25毫米截面的鉑質長桿,兩端距離定為1米,稱為「檔案米」,交給法國檔案局保管,這就是最早的米原器。

這種米原器要在恒溫恒壓條件下(0℃和1個標準大氣壓),才能夠基本保持原樣,但由于變形和可刻線工藝,誤差是難免的。這點誤差對于我們日常生活來說,影響不大,但作為一種世界標準,就很難在不斷地復制中保持原樣了。

于是經過多次改進,人們采用元素譜線作為米的定義,如在1960年國際度量衡大會上,確定了米的長度為:「氪-86原子的2P10和5d1能級之間躍遷的輻射在真空中波長的1650763.

73倍」。後來又改為更穩定的激光為準,這樣「米」就十分精確了,既不變形,也容易復現。

但此時,米的定義依然是以子午線的長度來計算的,與光速無關,這種定義的「尺子」是無論如何也不可能測量出光速的整數的,后面將有無法窮盡的小數。因此,如不改進測量尺度,光速就永遠也不會有一個正整數。

為了讓光速成為一個整數,同時又能夠讓米成為更精確的國際尺度,983年國際度量衡大會上,重新確定了米的定義,將1米定義為「光在真空中行進1/299792458秒的距離」。這個定義,既解決了光速的整數問題,又更精確了米的定義。

這實際上是一個雙贏。

雖然是將「米」的定義遷就了光速,讓米以光速的整數進行了修正,這樣,為適應光速成為整數,米的長度變動了約十億分之四。但這點修正,對人類使用米這個國際公制單位影響微乎其微。由于光速極限和恒定等性質,卻讓「米」從此更精確永不變動了。

現在的米是根據光速確定的,而光速是米的正整數。這里面,確保這個標準精準性的另一個度量衡單位,就是時間「秒」。如果這個「秒」不準,尺度就會不準了。1秒只要誤差一點點,光速走過的路程就會相差很大了。

現在國際標準時鐘用的是原子鐘,1秒定義為:「銫-133原子基態的兩個超精細能階之間躍遷時,輻射電磁波周期的9192631770倍」。

也就是銫-133原子每秒鐘振動頻率達到9192631770次,振動這些次數就計時1秒。這種原子鐘有多精確呢?較為低級的約30萬年誤差1秒,高級一點的600萬年才會誤差1秒,最高級的達到3000萬年誤差1秒。

科學家們并不滿足這種誤差,正在研制的光鐘,是讓振動頻率在光波段,世界各國正在研制的光晶格鐘就是光鐘的一種。這種光鐘的誤差可以小到160億年1秒,也就是說這種光鐘如果從宇宙大爆炸那一刻開始計時,到現在也不會誤差1秒。

由此我們可見現在「米」的精準度有多高,光速的精度有多高。看了光速測量和確定的過程,不知道那些老質疑光速準確性的人們作何感想,會放棄自己的錯誤觀念嗎?

光速c=99792458m/s已經是一個正整數了,但有些網友對這種數值依然很不滿意,認為弄這麼多數字誰記得住啊,怎麼不弄成每秒300000000m/s這樣的整數呢?這樣豈不方便了很多嗎?這些科學家為啥就不與人方便與己也方便呢?

其實這是完全違背基本邏輯常識的想法。因為光速客觀上就是這個速度,怎麼能夠隨意更改呢?如果要把「米」改成光速每秒鐘行進1/300000000米距離這麼個定義,那麼過去的1米的長度就要減少約0.07%,每米就比過去短了0.7毫米,雖看看起來似乎也不多,老百姓在生活中測測身高,量量土地房屋影響不大,但在科研和一些具有高精密度要求的場合,影響就會很大了。

如果不改動米尺,就需要修改光行進的時間或「秒」的定義,光行進300000000米需要1.0006922855944561487267301434248秒的時間,這樣如何表述呢?而秒的長度是根據每天24小時,每小時3600秒來確定的,要改動的話牽一發動全身,是不可能的。

由此,光速按照過去「米」的長度,將測得的精確值米以后的小數去掉,修正「米」的長度與光速整數相對應,修正的誤差范圍只是在十億分之四以內,這應該是一個最好選擇,所以現在的光速精確值就為c=299792458m/s。