「天上一天,地上一年」,意思就是在天上度過了一天,地上就度過了一年,我們一般都會認為,這樣的情況只會出現在那些古代傳說里,但實際情況卻不是這樣,因為根據愛因斯坦提出的相對論,時間的流逝并不是一成不變的。

愛因斯坦指出,一個物體的速度越快,其經歷的時間就越慢,而當一個物體處于引力場之中時,這個引力場越強,其經歷的時間也會越慢。

這種時間變慢的現象被稱為「時間膨脹」,在過去的日子里,科學家們早已通過多種方法證實了這種現象確實是存在的,實際上,我們經常會使用到的衛星定位系統,就必須依據相對論來排除「時間膨脹」的影響,否則的話,每12個小時,其定位結果就會有7米左右的偏差。

因此可以說,「天上一天,地上一年」是符合愛因斯坦的理論的,我們可以將其解釋為,相對于「地上」而言,「天上」的時間膨脹了大約365倍。但問題是,愛因斯坦是在進入20世紀之后才提出的相關理論,這是屬于現代物理學的范疇了,但古人怎麼會知道呢?

有一種很有意思的猜測認為,宇宙中那麼大,存在的時間又那麼久,存在著科技高度發達的高級文明并不是不可能。

如果真有高級文明的話,那他們應該早已掌握了在宇宙中高速飛行的科技,甚至還擁有直接從黑洞中提取能量的能力,而根據愛因斯坦的理論,無論是在宇宙中高速飛行,還是在黑洞附近的強引力場里,都會存在著非常明顯的「時間膨脹」。

所以一個合理的推測就是,古代傳說中的那些神通廣大的「神仙」可能就是高級文明,或許在遙遠的過去,有高級文明曾經造訪過地球,并將一些有關「時間膨脹」的現象告訴了古人,由于古人認為「神仙」來自天上,因此古代傳說中就有了「天上一天,地上一年」這樣的描述。

當然了,這種猜測只能說是不切實際的異想天開,畢竟所謂的高級文明只是一種虛無縹緲的存在,那麼如果實際一點,又應該如何解釋呢?

其實古人之所以會認為「天上」的時間過得比「地上」更慢,很可能是與天上的星辰有關。

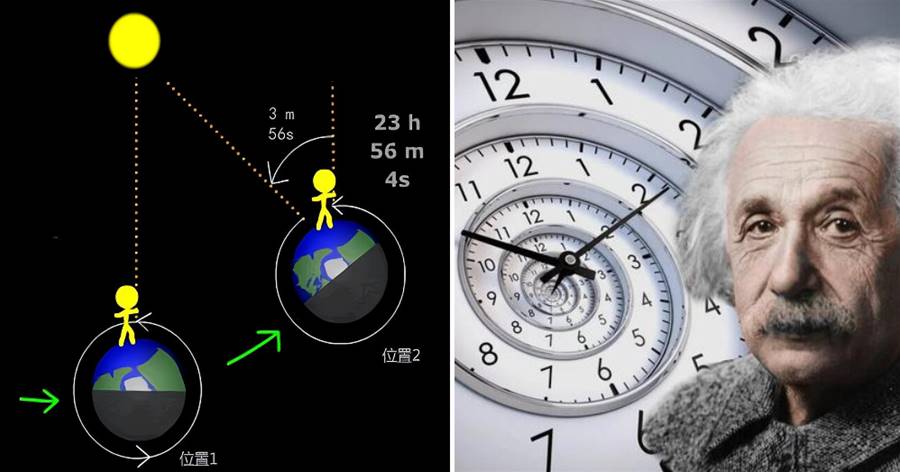

對于「天」這個時間單位的定義,相信有不少人都會認為,地球自轉一圈就是一天,但事實卻并非如此,因為地球的自轉周期大約為23小時56分4秒,而我們都知道,一天的時間是24個小時,這比地球的自轉周期還多了大約3分56秒。

為什麼會這樣呢?我們接著看。

現代人類對「天」這個時間單位的定義是,太陽連續兩次經過同一子午線的時間間隔,而對于古人來講,在同一地點,太陽連續兩次經過中天的時間間隔就是一天(其實是一回事)。

如上圖所示,地球在自轉的同時還在圍繞著太陽公轉,在位置1的時候,太陽剛好位于觀測者的中天,而當地球運行到位置2的時候,地球剛好完成一次自轉(此時已經過去了大約23小時56分4秒),而在這個時候,太陽并沒有位于觀測者的中天,所以地球還要再多轉一點時間,太陽才會位于觀測者的中天,而這「一點時間」其實就是大約3分56秒。

另一方面來講,由于宇宙中的其他恒星與地球的距離非常遙遠,因此地球的公轉對它們在天空中的位置所造成的影響微乎其微,以至于可以忽略不計,在這種情況下,這些恒星連續兩次經過同一子午線的時間間隔,其實就可以認為是地球的自轉周期。

這就意味著,如果在地球上同一地點觀測,那麼天空中同樣的星辰布局就會比前一天提前大約3分56秒出現,一天提前3分56秒,一個月就會提前差不多兩個小時,也就是古人的一個時辰。

考慮到古人在晚上通常都很喜歡觀察天上的星辰(畢竟那時沒有電),因此我們有理由相信,古人很容易就會發現,他們在當天所看到的星辰布局,總是會比上一個月的同一天提前大概一個時辰出現。

在這種情況下,古人很可能就會認為,天上的星辰只走了一個時辰(兩個小時),地上就已經過了一個月,這樣換算下來,就正好是「在天上度過了一天,地上就度過了一年」。

也就是說,雖然古人所說的「天上一天,地上一年」符合愛因斯坦的理論,但這只是一種巧合,而古人之所以會有這樣的觀點,應該是通過觀察天上的星辰變化推測出來的結果,至于相對論,古人應該是不懂的。

當然了,這同樣也只是一種猜測,只不過相對合理一點。

好了,今天我們就先講到這里,歡迎大家關注我們,我們下次再見。

(本文部分圖片來自網絡,如有侵權請與作者聯系刪除)