簡單說,看見與看清是完全不同的兩個概念,看見一個物體主要取決于物體發出的光線數量和強度,而看清不僅僅需要這些。

確實,使用天文望遠鏡,人類早就發現了上億光年外的星系,但不管多麼精密的天文望遠鏡,我們都無法看到4.2光年外的比鄰星表面,看到的也只是一個亮點而已。

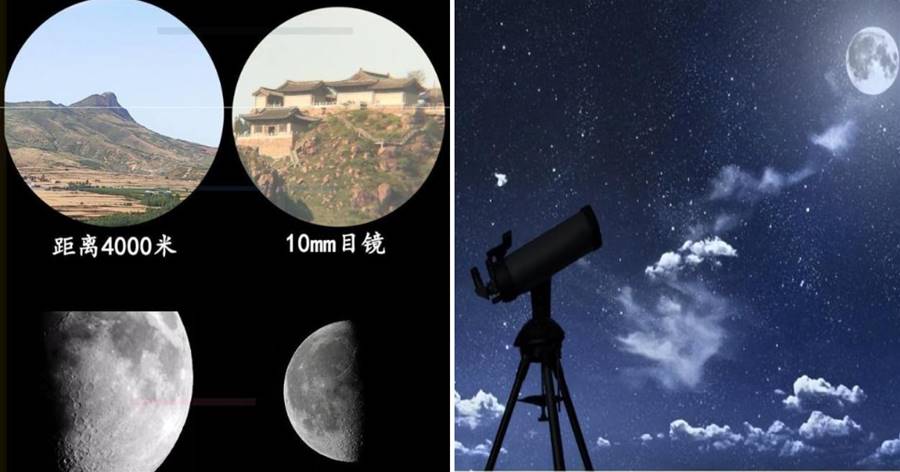

當然,借助大型的天文望遠鏡,我們確實能看到距離地球比較近的星球表面,比如說月球,火星還有我們的太陽。

如果距離更遠,就很難看到了,比如說冥王星,使用天文望遠鏡就很難看到,冥王星距離地球太遠了。

但是即便我們能看到月球表面,并不意味著能看清上面的東西,比如說月球上的沙礫,我們也是看清的。

其實這跟我們在地球上觀察遠處的物體是一樣的,只不過距離更遠了而已。比如說在地球上,我們能看到十公里外的高山,看到數公里外的高樓,但很難看到數十米遠的螞蟻,也看不到自己手掌上的細菌。

因為我們人眼之所以能看到東西,是由物體的大小,亮度和距離決定的。

簡單說,物體越大,亮度越高,距離越近,我們就能看得越清。但大小,遠近都是相對的,跟我們的眼睛結構有很大關系,也就是我們眼睛的視角極限。

不管多遠的物體,只要足夠亮,我們就能看到,只不過看到的是物體發出的光,但并不一定能看清物體是什麼。

我們都知道圓有360度,1度可以分為60角分,而一分可以分為60角秒。

而我們人眼的最小分辨角大約就是1度,也就是1角分。這個最小分辨角與人眼瞳孔的半徑和光線的波長有關。

這表明,距離更近的物體進入人眼的角度就會越大,就更容易被看清。如果距離太遠,可能就沒有角度了,這樣無論如何都看不到。

人眼只能看到分辨角為1度的物體,這個物體到底有多大呢?

如果物體的距離為25厘米,那麼這個物體大約只有0.073毫米,這也是人類眼睛看到的極限值。

如果距離更遠,人眼就無法分辨物體上的兩個點了。對于距離更遠的天體也是一樣,如果距離太遠,也無法分辨天體上的兩個點,自然看不清天體的表面了。

想要看清更遠的天體,就需要借助天文望遠鏡了。天文望遠鏡能極大地幫助人類提升極限分辨角,這個分辨角與望遠鏡的口徑有關。具體有一個公式。

口徑=1.22×波長×距離/觀測物的長。

公式表達的什麼意思呢?

舉個例子就明白了,假設我們要觀看距離我們4.2光年外的比鄰星,要想看到上面直徑為一百公里的東西,需要的天文望遠鏡口徑需要達到接近250公里。

如此大的口徑對于人類來講是無法制造出來的,人類制造出來的望遠鏡的最大口徑也只有39米而已,與250公里相差巨大。

而比鄰星是距離太陽最近的恒星,其他恒星距離都更遠,就更看不清了,看到的頂多也只是一個亮點罷了。

而如果我們觀察天體時,能看到一個圓面,其實就代表已經看到了整個天體的表面了,也說明了這天體進入我們眼睛視網膜是有角度的,但要想看清天體的表面,還是很難的。

這也是為什麼,至今為止,即便使用最強大的天文望遠鏡,看到的系外恒星,基本上都是一個亮點,因為距離實在太遠了,天體上最遠的兩個點進入我們眼睛視網膜的角度遠遠小于1度,我們根本看不到天體的圓面,只是一個亮點。

這里有一個例外,那就是恒星參宿四。借助天文望遠鏡,科學家能看到它的圓面。原因在于,參宿四足夠大,而且很亮。直徑達到太陽的千倍以上,亮度更是達到太陽的數十萬倍,距離地球相對很近,只有大約六百多光年。

如果說連恒星都只能看到亮點的話,就更不可能看到行星了。人類雖然發現了上千顆太陽系以外的行星,其實我們并沒有直接觀看到任何一顆系外行星。只能通過凌日效應等手段間接觀測到它們的存在。

因為距離實在太遠,行星本身又相對很小,最主要的原因是行星太暗了,特別是在母星也就是恒星強大光環的襯托下,就顯得更暗淡了!