雖然太陽溫度高達6000℃,但熱量是隨著距離衰減的。

其次,有熱量吸收,就會有熱量流失。地球不會烤化,是因為正好處于熱量平衡。

熱量傳遞的傳遞方式,主要分成三種:

熱傳導:熱傳導依賴于物體的直接接觸,而地球「懸浮」在真空中。

熱對流:流體的流動帶走熱量,地球大氣流失速度其實很緩慢。

熱輻射:任何有溫度的物體,都會通過電磁波輻射熱量。

所以地球上的熱量流失,前兩者極低,主要通過熱輻射向宇宙釋放。

絕大多數人之所以能直觀地知道太陽在源源不斷釋放熱量,而感覺不到地球在釋放熱量,本質上是因為——可見光。

地球生命向陽而生,陽光的熱量,總是讓我們的眼睛最為敏感。

用眼睛捕捉陽光的溫度,是絕大多數動物的本能。

但其實,宇宙中的溫度跨度,從0K到億億億K,我們眼睛所能看到的可見光段,僅僅只是很狹窄的區域。

可見光段,主要由數百K~1萬多K物體所釋放的電磁波。

在宇宙中,具有這個溫度區間的主要物體,正是——恒星。

人類只能看到太陽的光譜,這一切,早已經被演化安排得明明白白。

雖然我們看不到地球在發光,但就像我們的身體在不斷釋放紅外線一樣,地球實質也在不斷「發光」,主要向宇宙輻射紅外線,釋放自己的熱量。

如果沒有陽光,地球的溫度將會很低很低。

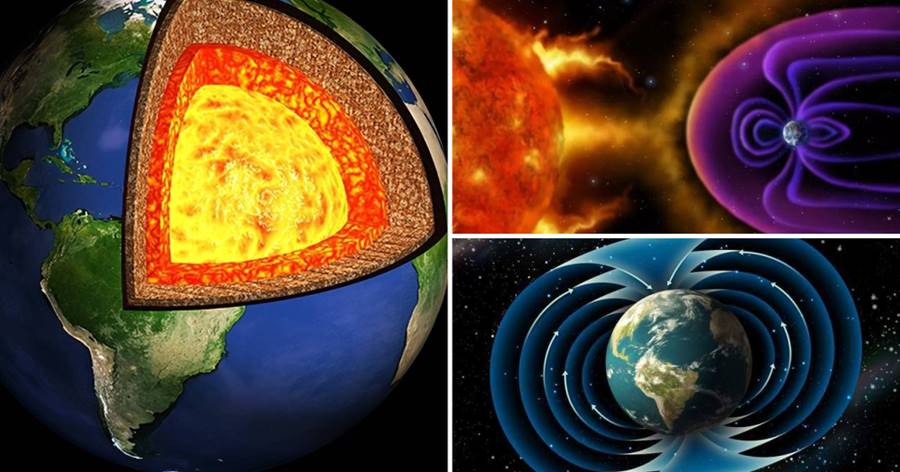

地球內部的熱量,主要來源有兩種。

1、釋放了46億年,早期形成時,引力勢能所轉化的熱能,占了20%。 2、地球內部存在鈾-238、鈾-235、釷-232和鉀-40等,不停衰變放熱,占80%。

地球內熱的總功率為:4.42×10^13W

地球的表面積約為5.1億平方公里,單位面積功率為:

0.866W/m2。

也即,如果沒有太陽照射,地球單位面積將會以0.866W的功率緩慢釋放熱量。

熱輻射通過斯特藩-玻爾茲曼定律進行計算。

j∗=εδΤ4

ε 為輻射系數,黑體為1,地球并非完全黑體,取值0.97 δ 為斯特藩-玻爾茲曼常量,取值 5.67×10−8W/m2·K4 Τ 為熱力學溫度

在極低溫度下,地球上不會存在氣態的大氣,空氣和水都會形成厚厚的冰層,形成雪球地球,沒有了大氣這個羽絨服,熱量直接向宇宙中釋放。地表大量冰層的存在,也是輻射系數取值為0.97的原因。

求得:

T=j∗/εδ4=63K

也即,如果沒有太陽,地表的溫度僅僅只有-210℃左右。

如果此時我們突然給地球加上太陽輻射會發生什麼?

太陽常數為1367W/m2。

太陽常數——大氣頂界垂直于太陽光線的單位面積每秒鐘接受的太陽輻射。

此時陽光直接照射道地面,通過前面的輻射公式,我們可以求得,太陽直射面熱平衡時溫度高達:

397K

也即124℃,超過100℃了。

之所以溫度不會繼續上升,正是因為在這個溫度下,地球向宇宙釋放的熱量就已經達到1367W/m2。

沒有更多的熱量讓它升溫。

此時的地球其實就如同一個煉獄世界,不考慮自轉時,一個半球的最高溫度高達100多攝氏度,另一個半球的最低溫度卻低至零下200℃。

這個溫度差和月球的狀態,其實十分的相似。考慮到雪球地球對光的反射,其實溫度還會更低。

然而隨著溫度的升高,固體的氧氣和氮氣再次氣化成為大氣層,地球穿上了一層厚厚的羽絨服。

同時還會融化成海洋,海水的高比熱容,讓他在白天吸收足夠的熱量,讓地表不至于太熱。晚上釋放熱量,讓地表不至于太冷。再加上大氣的流動,地球的轉動,讓地表晝夜溫差縮小。

對于任何一個圓,橫截面積是地表面積的1/4。

那麼可得,在不考慮大氣的時候,地表平均溫度為:

280K

也即,僅僅只有7℃。

地球大氣和海洋的存在,還會反射34%的陽光。

這樣算出來,平均溫度甚至低至253K。

也即,溫度低至-20℃。

但地球的平均溫度有14℃。

為什麼計算溫度會比實際溫度低了足足34℃?多的熱量哪里來的?

差異這麼大,正是因為地球身上羽絨服的保暖作用。

多余的熱量,本質上是地球輻射出去的熱量,被大氣吸收后,再次逆輻射回來。而且可以通過反復逆輻射,相對持久地保持熱量。

夏日悶熱天氣,主要便是在于厚云層造成的大氣逆輻射。

總之,地球就像一個穿著羽絨服,在冬天烤火的人。

他有著自己的體溫(地熱),但這點熱量相對于絕對零度,實在是太少了。

所以他還需要烤火(太陽輻射),如果直接這樣烤火,被烤的一面溫度會太高,沒烤到的一面溫度會太低。

所以他不停地旋轉分攤熱量,然后還穿上了一件厚厚的羽絨服(大氣)。

這件羽絨服對于地球今天的熱平衡,可謂是功不可沒。

地球一直在吸收太陽能,之所以還會能量守恒,本質就是地球也和太陽一樣在不斷輻射熱量。其它的各方面原因,則是決定了具體平衡溫度的位置。