滅絕是生命的一部分,動植物無時無刻不在消失,我們星球上曾經存在的所有生物中,大約 99%都已經滅絕。

地球正常的滅絕率通常被認為是每100年里10000個物種中就有0.1到1個物種滅絕,這個被稱為背景滅絕率。

大規模滅絕事件是指物種的消失速度遠快于背景滅絕率,通常指的是不到280萬年里,就大約有75%的物種消失。

在過去的5億年里,符合這個「標準」的只有5次,這五次就是大家非常熟悉的地球五次物種大滅絕。

不過,真正稱得上是「大滅絕」的其實只有一次,那就是2.52億年前的二疊紀-三疊紀滅絕事件,也就是五次中的第三次。

在大約6萬年的時間里,57%的生物科、83%的屬、96%的物種消失,就連生命力頑強的昆蟲都大量滅絕——這是已知唯一一次昆蟲大量消失的滅絕事件。

第三次大滅絕留下一個持續1000萬年的煤炭缺口

在這次大滅絕中,海洋和陸地都遭受重創,陸地的森林被摧毀,直到大約1000萬年后才重新恢復生機,而海洋生態系統大約用了4-8百萬年才得以恢復。

關于這次大滅絕事件的原因一直存在爭議,中外學者已經幾乎把所有能導致物種滅絕的原因都扣在了這次大滅絕事件上。

包括小行星撞擊,地球板塊運動,微生物爆發,火山活動……等等,都被認為是這次大滅絕的潛在原因。

不過,不過關于這些重大的環境變化到底是如何影響陸地生態系統的也存在許多爭議,同時也缺乏直接證據。

1月7日,《科學進展》上的一項研究公布一個重大發現——2.52億年前地球的臭氧層確實被破壞了,最終引發多米諾骨牌效應,導致陸地大滅絕的發生。

這項研究由中國、英國、德國古生物學者發起,研究人員測量了西藏南部地區二疊紀和三疊紀過渡時期(也就是第三次大滅絕時期)1000多粒遠古花粉粒化石的化學物質。

通過紅外光譜分析發現,這些花粉粒外壁中的香豆酸和阿魏酸含量顯著增加,這兩種物質是植物應對紫外線的一種適應性特征,功能有點類似我們體內的黑色素。

當地表接收的紫外線水平增加的時候,為了防止自己被曬傷,植物中的香豆酸和阿魏酸含量就會增加。

換句話說,在二疊紀和三疊紀過渡時期,到達地表的紫外線水平是顯著增加的。

這種變化看似只是簡單地增加了黑色素或者增加了香豆酸、阿魏酸等其它「防曬霜」物質而已,但實際上情況會變得非常復雜,它會引發多米諾骨牌效應。

首先,紫外線水平的增加本身就會殺死一部分無法適應的生物——特別是動物,這些生物會最早滅絕。

其次,即便是可以通過生產「防曬霜」來適應新環境的一些植物,也會成為滅絕的「幫兇」。

當香豆酸和阿魏酸的水平增加的時候,其實也意味著植物會大量合成葉黃素,而不是能夠光合作用的葉綠素。

這種變化的直接后果有兩個:

一個是大氣氧氣水平會下降——這點基本算是二疊紀-三疊紀滅絕事件時期公認發生的事實,它被記錄在許多地區的巖石層中。

另外一個則是影響食物鏈,葉黃素、香豆酸和阿魏酸對食草動物而言都沒多少營養價值,包括昆蟲在內的所有食草動物都很難消化這些物質。

這兩個后果都會引發多米諾骨牌效應,間接導致更多的陸地生物滅絕。

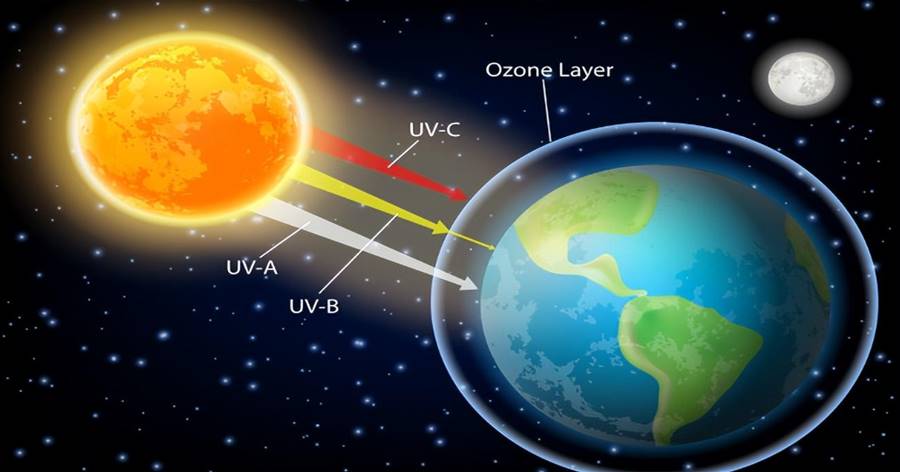

我們知道,地表紫外線水平很大一部分原因取決于地球上空15-30公里處的臭氧層,這里擁有高水平的臭氧(O3),而臭氧會吸收波長200nm-300nm的紫外線。

所以,這項研究的直接指向就是在大滅絕時期,地球的臭氧層被破壞了,但到底是什麼導致了當時的臭氧層被破壞呢?

這項研究并沒有給出解釋,領導此項研究的中科院南古所研究員劉鋒在接受新華社采訪時也沒有提到這方面相關信息。

不過,這次大滅絕事件的大部分模型中都有提到當時臭氧層可能被破壞了,所以研究人員已經提出過許多解釋或者假設。

為什麼臭氧層被破壞?

不知道有沒有思考過,為什麼地球生命會千辛萬苦地發展到陸地?

其實答案很簡單,因為生命的本質就是不停地擴張,但是給地球生命創造發展到陸地的機會,那正是臭氧層的形成。

保護地球免受致命紫外線輻射(正是波長在200nm-300nm的紫外線)所需的臭氧量在大約6 億年前才形成,在此之前地球的生命僅限于海洋。

而臭氧層的形成是因為地球生命光合作用的出現,這些生命不停吸收二氧化碳并制造氧氣,讓地球氧氣水平顯著增加。

氧分子(O2)在吸收了UV-C(波長在200nm-280nm的紫外光部分)后會被分解成兩個氧原子(O),而當個氧原子進而會和氧分子結合形成臭氧(O3)。

但是,波長在280nm-315nm的紫外線部分(UV-B)會被臭氧吸收,并將臭氧分解成氧分子和單個氧原子。

在地球上空15-30公里之間,紫外線分解氧分子和臭氧,與氧分子結合單個氧原子形成臭氧的效率相當,達到了平衡。

從臭氧層的形成中就不難發現,臭氧層中的臭氧是在不停地產生和破壞的,這就意味著它肯定非常不會穩定,只要大氣成分發生變化,立刻就會破壞臭氧層。

我們知道,現在地球的臭氧層破壞也是一個大問題,這是由于冰箱等制冷設備的使用,制造了氯氟烴,它會導致氧原子與氯原子結合,從而減少臭氧的制造。

一些科學家認為,在二疊紀-三疊紀滅絕事件時期,嚴重缺氧的環境滋生了厭氧的硫酸鹽還原菌,這些微生物在海洋中制造了大量的硫化氫,并釋放到大氣層中。

正是硫化氫的排放削弱了臭氧層中臭氧的形成,就像現在人類制造的氯氟烴一樣。

你會發現,這似乎有點矛盾,好像是臭氧層的破壞才導致了紫外線水平的增加,進而引發缺氧的環境,接下去才會有厭氧微生物釋放硫化氫。

其實,整個過程到底是哪場災難先開始的真的不好說,或許火山爆發也好,微生物滋生也罷,都只是輕微地改變了地球環境而已。

但是,地球生態明顯是一個整體,一些輕微的變量,最終就引發不可收拾的大滅絕事件。