坦克作為陸戰之王,其在陸軍中的地位當然無可撼動。而重型戰略轟炸機也是空軍不可或缺的一員。那麼,如果將坦克的履帶和轟炸機的起落架進行結合,能否收獲完美的結果呢?在冷戰期間,為了更好地分散轟炸機降落時的重量,美國空軍曾進行了將坦克履帶替換飛機起落架輪胎的嘗試。如果這樣的測試有效的話,那麼轟炸機起降將不再對跑道有較高要求,軍方也不必要為此對跑道進行加固。隨后在一些小型飛機上進行測試后,這些履帶就被裝上了B-50B和B-36這樣的龐然大物進一步進行測試。最后,他們用實際行動告訴妳,這一答案是否定的。

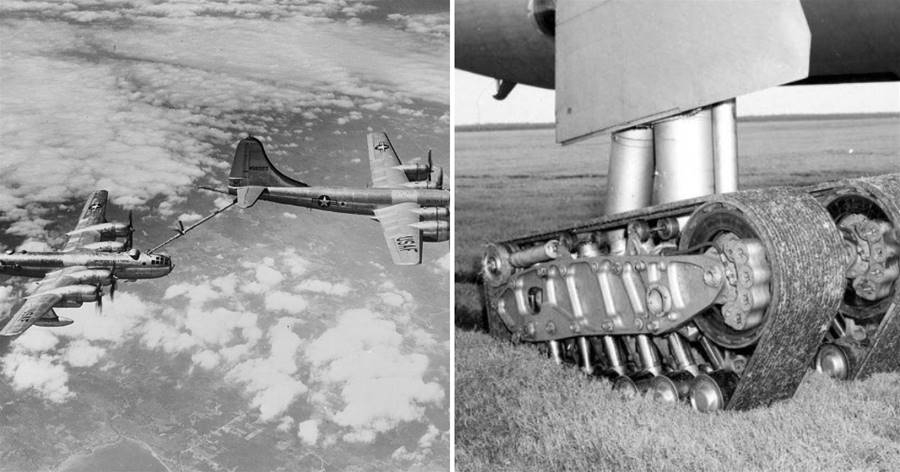

▲用來測試的XB-36重型轟炸機的履帶式前起落架

1944年,為了降低飛機對加長加固跑道的需求,使其能在平坦的粗糙地面上起降,美軍啟動了一項以最大限度分配飛機降落時重量的新式飛機起落架為目標的設計方案。

這就是履帶式起落架的由來,這項創意此前由天才設計師約翰-沃爾特-克里斯蒂(克里斯蒂M1931輕型坦克的發明者、大名鼎鼎的克里斯懸掛發明者)聯合Dowty設備公司于20世紀30年代末提出,在設計工作完成后,費爾斯通公司和固特異公司先后參與了這種試驗型起落架的生產工作,其中費爾斯通主要負責前起落架,固特異則負責主起落架。

▲一架B-29改裝來的加油機正在空中為B-50進行加油

B-50B轟炸機是二戰期間波音B-29超級堡壘轟炸機的一個改進型號,其中B-50A是美軍在二戰結束后接收的首個改型,而接下來的改型就是被選來進行履帶式起落架測試的B-50B,它要比B-50A要重得多,多用于偵查任務。隨后的實驗表明,兩款起落架設計都不是很成功,在B-50B上安裝了此類履帶式起落架后便立即出現了問題。

該起落架會干擾轟炸機的投彈,同時在地面上滑行的時候只有70英里/小時的速度,而即使飛機可以脫離地面,前起落架也不適合用于飛行測試,使得B-50B在一開始測試的時候只能在牽引車的后面進行滑行。

▲B-50B上的履帶式起落架細節

▲執行起降測試的B-50B

一番折騰后,1949年試驗機最終獲批起飛,試飛的結果基本令人滿意,但是因為軸承故障和維修保障的問題,美軍方沒有再在B-50B上進行測試,而是將整套起落架轉移至另一種轟炸機,即B-36上再次展開了實驗。

這是當時美軍最大的飛機,建造它的目的主要是為了進行對日本的遠程轟炸,但是這一目標隨著日本的投降最終未能實現。在冷戰期間,B-36便成為了執行核打擊任務的理想平台,但是其起飛重量過大,如果在機場停放時間過長,加上簡易跑道的質量不高的話就會極易產生下陷,因此極大的限制了該飛機的起降地點。

▲B-36轟炸機

隨后,在1950年3月26日,代號為XB-36的測試型轟炸機進行了唯一一次試飛工作。飛機在起飛后,繞場一周便開始降落。在此期間履帶式起落架在飛機起飛的時候非常顛簸,并在跑道上留下了部分零件。盡管如此,這次試飛依舊達到了預想的目標,將飛機對機場跑道的單位載荷降低了三分之二。盡管如此,由于起落架性能不穩定并且存在結構復雜,限制了飛機滑行速度等問題,因此在XB-36的首次試飛之后,美軍便將這個項目放棄了。

而這一天馬行空的構想也就此被封存。